那一个与以往并没什么不同的下午,天如镜面般澄澈,似乎将全世界都看得清楚分明。约莫两分钟,楼道传来轻微的响动,很快,一道白色的身影出现在我面前。

是莫老——一位年过花甲的原创油画家,也是我在《羊城报》实习转正的重要课题。

就为这么一位有趣的老先生,我跑了三趟。第一回他正在作画,故而不好打扰,草草聊了几句我就起身告辞了。第二回赶上他正要出门,叫我改日再来。幸好,今日成功见上了他。

因有过两面之缘,他认出了我,脸上浮起笑容:“小王记者,下午好啊,快快请进!”

莫老居住在这栋多层公寓已有三十余载,如今的邻居是一户三口之家。

很快,二楼那间迎着暖阳的铁门出现。莫老熟练地掏出钥匙,翻动几下,收到“吱呀”一声的回应。

莫老的家并不大,只有一间卧房。阳台仅摆着一个大画架和闲散堆在窗沿上的几瓶颜料罐。他提起张木椅子轻放在沙发旁,示意我落坐在沙发上后,很满意地自己也靠在木椅上。

早在第一次到访前,我已久闻他的大名。报社前辈是这样描述莫老的:下笔从容淡定,用色快且大胆,人和物都在他的笔下栩栩如生。由于无论搭什么颜色样式的下装,他上身永远是那一抹白,莫老也被人戏称作“白老”。

片刻后,我开始了采访:“我今天再次登门拜访,是想来听您谈谈您眼中的艺术。”

莫老笑起来:“如果我没记错,我早年被问的最多的也是这个问题。这样,我换个角度,你不妨听听我与艺术的故事。”

彼时的阳台上轻轻抚过春风,画布的一角被带着卷了一圈儿。

“先从我初学画画开始吧。”他唇角轻轻上扬,“我少时从师王书染先生,直到我十九岁考上大学离开了家。”

就在我以为会听到一个从小立志当画家的伟人梦时,莫老忽然笑了起来:“若是你查百度,一定会以为我们是亦师亦友。但实在惭愧,我并非勤奋的学生,他也并非温和的老师,我们是两刺头硬碰上了……”

原来,莫老少时虽有绘画天赋,却并没有专研其中的打算。拜师后以兴趣为主,比较随性,让师父王书染很是头疼。几次三番下还是激怒了这位老先生,他开始严抓莫老的专业课。

“我当时只觉得他真古板刻薄,丝毫没体会到他的良苦用心。有一回他气极,让我坐直在木椅上,盯了一整个下午的白色画布。那之后的一个月,我常做噩梦,梦中的他变成了各种画布的样子。”莫老回忆道,“后来我不怕了,他就骗我说学美术可以环游世界。我生在小山村里,人间烟火都未食明白,那些遥不可及的山外世界都是他告诉我的。他说,无论如何,我都要走出去看看。就这样,我一步步走向了美术这条道路。”

他接着说:“不过我的功底太弱。上了大学后,大家都比我厉害,每每被老师单独批评就心里苦哈哈的。有次跑回去找他诉苦,他听完后对我说:‘人生就如画画。在学素描时我常告诉你要分主次懂平衡,只有将黑白灰三色各居其位才是艺术。同理,你也要学会让自己的耀眼和阴影和平共处。’事实证明,他的话奏效了。在那之后,我获奖颇多,算是超越了自己。”

我看了看资料,问道:“我记得在那之后的两年里,您的画风几乎大变样了。”

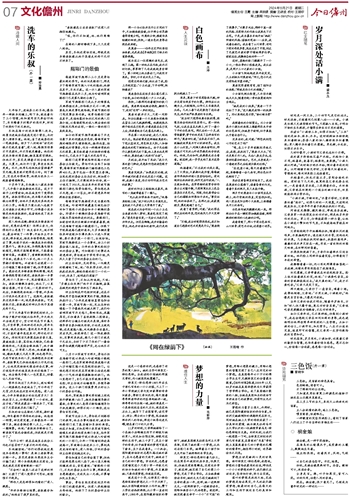

“不错,我当时觉得很混乱,我不知道自己想要的艺术究竟是什么。”莫老挠了挠鼻子,“比赛多次后,那种千篇一律的风格、没有特点的作画让我再也下不去笔。于是,我自暴自弃地开始‘挑战’阴暗的风格、谨慎的笔法……后来,我试着去旅行。我去看了山川丽景、世间少有的奇观异象,然后走出了中国,到达了无数艺术家的梦中情城佛罗伦萨。前前后后,我辗转各地四年……”

这时,虚掩的铁门微微开了一个小口,一张白净的小脸凑进来。我认出来,是那户三口之家的小女孩。

小女孩飞快地跑进来冲我笑笑,又立刻转头对莫老说:“师父,您今天还没有给我布置功课。”

莫老笑得眉眼弯弯,指了指阳台的画架:“那就是你今天的课题。”

小女孩先侧头张望,又半信半疑地点点头,随意抄起一旁的板凳就向阳台跑去。

“她是我的小徒弟。”莫老一下子放松了下来,“这大概是我唯一的徒弟了。所以再闹也骂不得,“物以稀为贵”吧。”

我顺着他的介绍望去。比小女孩高半个额头的画架上摆着那匹未开动的白色画布,但她身子前倾,似乎真能从中看出些什么。

没来由的,我问道:“那您找到您心中的艺术了吗?”

“嗯,在三十多年前搬到羊城之后,我想,我找到了。”莫老点点头,“艺术是离不开人的。无论人奔走多远,总要回到最初的地方。艺术,本身就是一个看遍世界之后返璞归真的过程。”

“在这座小城,每天迎着暖阳早起,再静静看一会儿画布,那白色似乎也鲜活了。”

采访在黄昏将至时结束了。我站在莫老的公寓楼下,借着昏黄的灯光,看着手里的照片,良久未能平静。

照片中的莫老与小女孩同坐在木椅上,他们背挺的很直,笑容很灿烂。两人背后是阳台那个大画架,上面摆着未开工的画布。

白色画布被风微微吹起一角。那抹白似乎在一瞬变得如镜般澄澈,将那跳动的鲜活的心也映的分明。

我看清楚了,那心中有白色画布、山川丽景、有艺术功法,还有整个世界。